E

POÉTICAS DO MUNDO

As labaredas e o novelo do tempo estendem-se, mastigando os modos de ser. Quero que me contes tudo.

O mundo é construído meticulosamente por seres desconhecidos que falam a língua do acaso. Estes seres não-domesticados ensinam a fome, desdobrando-a eternamente. Transformam-na numa força, símbolo que não significa. Numa vontade em não servir. E orientam-se a partir de bússolas e mapas de mentiras.

Sim, encontro resíduos desapegados do mundo, autossuficientes. São rebentos, rebentos da rejeição em ser algo justificável. Ao tentar adivinhá-los, resisto à diluição do meu sujeito. Até que cedi.

Eu desejo compor a vida e organizá-la no meu universo de não-propósitos.

Mais, quero enterrar a linguagem que conheço. Depois, quero desenterrá-la e especular a sua intensidade, deixando-me afectar pelo gesto repetitivo que tapa e destapa, um, tapa e destapa, um, tapa e destapa, um, sendo o um o único número real. Acredito que, assim que inventado o número dois, a impaciência passe a estar presente nas nossas vidas. Dois bocados de mundo, dois mundos. Sentido cão-osso. Quem procura, acha. Ou acha que encontrou.

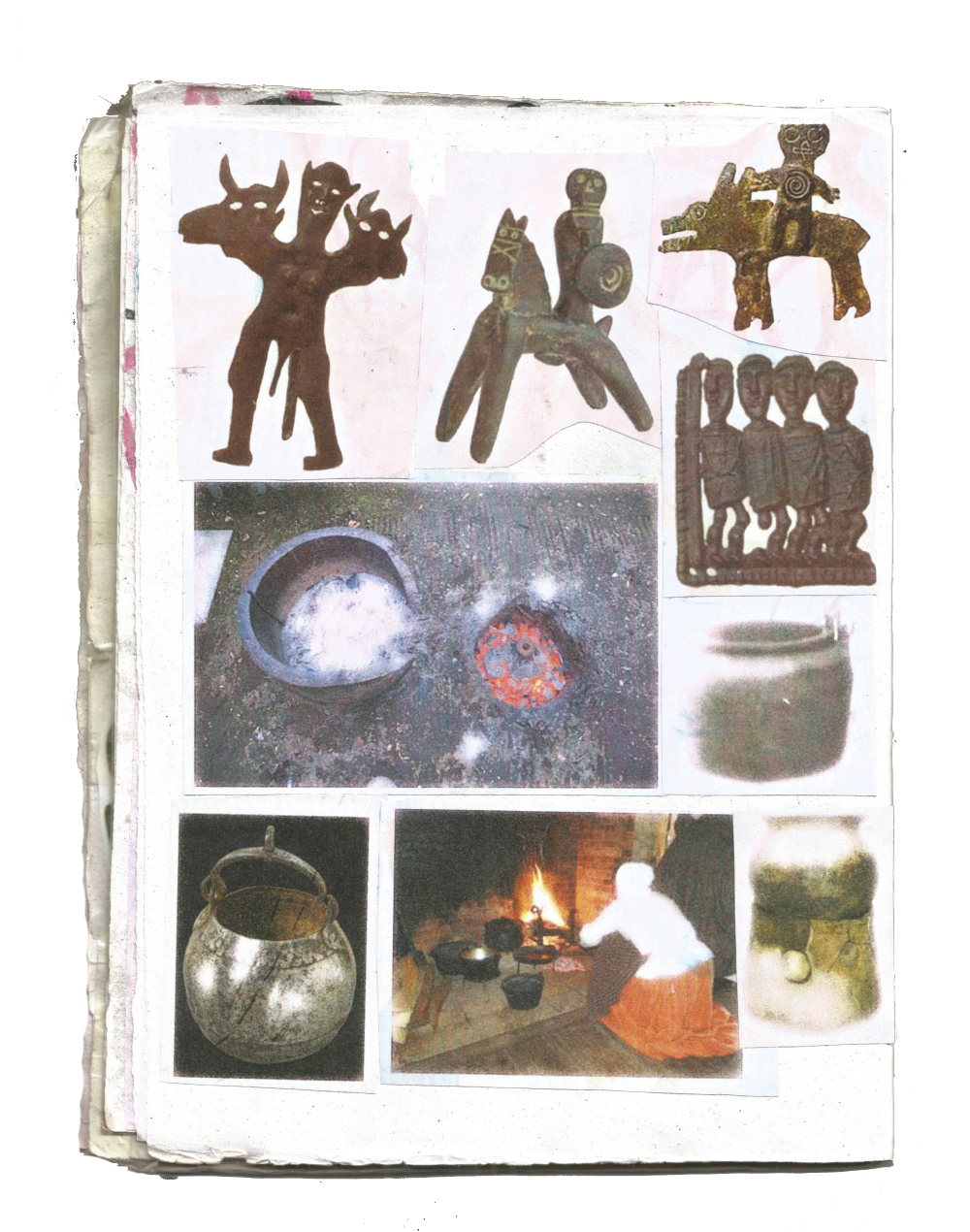

Wawa, o cão. Que, como os outros cães, vive num compasso binário assinalado ora pelo banquete, ora pela fome. O deleite e a caça. No entanto, a excepção!, este ritmo é quebrado pela criação, rito, o momento visionário em que o cão, criando um espaço metafísico e atemporal, local do tesouro, guarda a receita ancestral da imortalização, o osso. O cão escava e cria um novo lugar, guarda a matéria, faz a ponte entre a comunidade do passado e a do futuro. Os mortos e os vivos são, agora, indistinguíveis. Cão é osso e osso é cão. Cão não é cão sem osso e osso não é osso sem cão. O cão contorna os limites temporais, encasulando o osso no subsolo. A resistência.

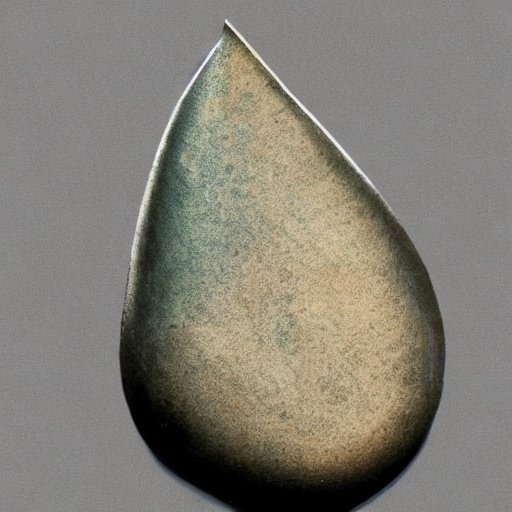

O osso explicita um sistema de sensibilidades hereditário e expansivo.

O gesto mágico que dá origem ao seu enterro determina que este é mais do que osso. A coisa.

Também agente, este osso é, na verdade, a imagem e a implosão de todos os ossos multiplicados em si. Assim, o osso conduz os sinais que recriam a vida. A forma do osso diante de nós passa a ser a forma inesgotável da coisa. Esta coisa escapa ao tempo humano e, em simultâneo, preserva as suas memórias. Largo o osso, quero tudo.

Como o cão, escavo e arfo. Só que, lamentavelmente, contenho-me num corpo sem acesso à sua desarticulação. Então, escavo mal. Pois falta-me a sabedoria de quem interrompe a vida e a encontra noutros lugares, sendo corpo-osso que atravessa os intervalos dos latidos, compondo o seu próprio alfabeto. Criando a sua própria casa.

Mas de onde vêm estes gestos entranhados em mim ad aeternum? Porque me denunciam? Contam histórias. Encontrei algumas pistas na assimbolia, nos beijos lançados a sopro aos olhos cegos. Os gestos de dentro, infinitos e variáveis. Olhos cegos que beijam de volta. A intuição é a verdadeira matéria. Espero ver pela primeira vez todos os dias. Acordo e páro de tentar descodificar as minhas disposições umbilicais. Encaro-as e sinto-as permeáveis à desordem, colho-as num fervor, fermento-as nas profundezas do meu estar, solto-as na superfície do meu ver. Um embaraço que espirala, lança-me para trás e para a frente, embala o meu medo, evoca a necessidade. A descoberta é nada e a resistência à descoberta é tudo. Descobrir para quê? Se cobrir, descubro?

A procura acompanha o mundo numa dança efervescente, a dança dos ventos da rosa. Uma janela aberta atira-nos para fora da órbita da Terra, jet lag, e nas rachas do que é impreciso e nebuloso, comemora-se o vislumbre da contradição. Quem tem fome, continua com fome. É? E, só depois, talvez aprenda o uivo. Uivo, que se transporta de corpo em corpo, órgão presente em todos os corpos, a voz de todos os corpos. A vida que vai ficando pelas sombras e que a forma não alcança. Ou então a forma que não alcançamos.

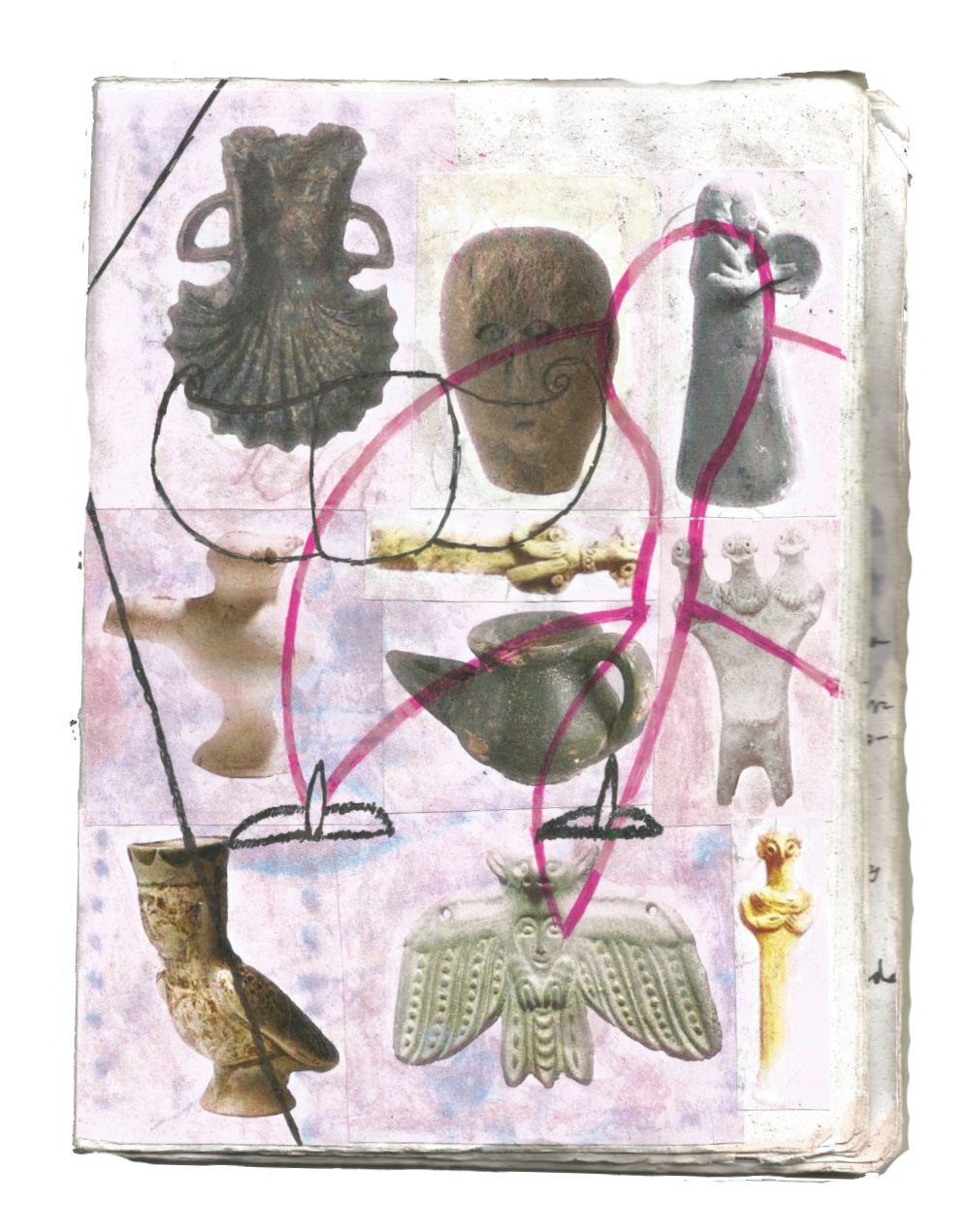

Tal como o osso, outros objectos enfrentam a morte, invocando-a nos encontros com o imediato, fracturando o real habitual. Gestação-contínua. Outra espécie de morte. Passamos tanto tempo sem ver. Os detalhes dizem tanto que deixam de ser detalhes.

O espanta-espíritos espanta. Espanta de acordar, sugerir e nunca de afugentar. Dreamcatcher. Onde ficam contidos? Ausculto os pulsares do mundo além-humano e é suficiente. Penso nos espíritos, quando vejo um espanta-espíritos. Simples. Evoca-se o invisível e lembro-me: sou um animal.

A acumulação genética de objectos evocativos relacionam-nos com o mundo trans-historicamente, sugerindo a ficção e o delírio hiperestésico como modo afectivo para com a vida. Cristalizam-se as práticas de devoção sustentadas no que fica por ver. Aterragem. Solo. Quer sejam amuletos, objectos de contemplação monumentais ou folclóricos, as práticas de fabulação transcendem e reconfiguram a sociedade dos mortos-vivos. Avatar cuja interface é sua própria reconstrução. Memória. Delírio. O tempo contido em gaze. O coração fica. Com excepção do coração, todos os órgãos internos são removidos.

O mundo é construído meticulosamente por seres desconhecidos que falam a língua do acaso. Estes seres não-domesticados ensinam a fome, desdobrando-a eternamente. Transformam-na numa força, símbolo que não significa. Numa vontade em não servir. E orientam-se a partir de bússolas e mapas de mentiras.

Sim, encontro resíduos desapegados do mundo, autossuficientes. São rebentos, rebentos da rejeição em ser algo justificável. Ao tentar adivinhá-los, resisto à diluição do meu sujeito. Até que cedi.

Eu desejo compor a vida e organizá-la no meu universo de não-propósitos.

Mais, quero enterrar a linguagem que conheço. Depois, quero desenterrá-la e especular a sua intensidade, deixando-me afectar pelo gesto repetitivo que tapa e destapa, um, tapa e destapa, um, tapa e destapa, um, sendo o um o único número real. Acredito que, assim que inventado o número dois, a impaciência passe a estar presente nas nossas vidas. Dois bocados de mundo, dois mundos. Sentido cão-osso. Quem procura, acha. Ou acha que encontrou.

Wawa, o cão. Que, como os outros cães, vive num compasso binário assinalado ora pelo banquete, ora pela fome. O deleite e a caça. No entanto, a excepção!, este ritmo é quebrado pela criação, rito, o momento visionário em que o cão, criando um espaço metafísico e atemporal, local do tesouro, guarda a receita ancestral da imortalização, o osso. O cão escava e cria um novo lugar, guarda a matéria, faz a ponte entre a comunidade do passado e a do futuro. Os mortos e os vivos são, agora, indistinguíveis. Cão é osso e osso é cão. Cão não é cão sem osso e osso não é osso sem cão. O cão contorna os limites temporais, encasulando o osso no subsolo. A resistência.

O osso explicita um sistema de sensibilidades hereditário e expansivo.

O gesto mágico que dá origem ao seu enterro determina que este é mais do que osso. A coisa.

Também agente, este osso é, na verdade, a imagem e a implosão de todos os ossos multiplicados em si. Assim, o osso conduz os sinais que recriam a vida. A forma do osso diante de nós passa a ser a forma inesgotável da coisa. Esta coisa escapa ao tempo humano e, em simultâneo, preserva as suas memórias. Largo o osso, quero tudo.

Como o cão, escavo e arfo. Só que, lamentavelmente, contenho-me num corpo sem acesso à sua desarticulação. Então, escavo mal. Pois falta-me a sabedoria de quem interrompe a vida e a encontra noutros lugares, sendo corpo-osso que atravessa os intervalos dos latidos, compondo o seu próprio alfabeto. Criando a sua própria casa.

Mas de onde vêm estes gestos entranhados em mim ad aeternum? Porque me denunciam? Contam histórias. Encontrei algumas pistas na assimbolia, nos beijos lançados a sopro aos olhos cegos. Os gestos de dentro, infinitos e variáveis. Olhos cegos que beijam de volta. A intuição é a verdadeira matéria. Espero ver pela primeira vez todos os dias. Acordo e páro de tentar descodificar as minhas disposições umbilicais. Encaro-as e sinto-as permeáveis à desordem, colho-as num fervor, fermento-as nas profundezas do meu estar, solto-as na superfície do meu ver. Um embaraço que espirala, lança-me para trás e para a frente, embala o meu medo, evoca a necessidade. A descoberta é nada e a resistência à descoberta é tudo. Descobrir para quê? Se cobrir, descubro?

A procura acompanha o mundo numa dança efervescente, a dança dos ventos da rosa. Uma janela aberta atira-nos para fora da órbita da Terra, jet lag, e nas rachas do que é impreciso e nebuloso, comemora-se o vislumbre da contradição. Quem tem fome, continua com fome. É? E, só depois, talvez aprenda o uivo. Uivo, que se transporta de corpo em corpo, órgão presente em todos os corpos, a voz de todos os corpos. A vida que vai ficando pelas sombras e que a forma não alcança. Ou então a forma que não alcançamos.

Tal como o osso, outros objectos enfrentam a morte, invocando-a nos encontros com o imediato, fracturando o real habitual. Gestação-contínua. Outra espécie de morte. Passamos tanto tempo sem ver. Os detalhes dizem tanto que deixam de ser detalhes.

O espanta-espíritos espanta. Espanta de acordar, sugerir e nunca de afugentar. Dreamcatcher. Onde ficam contidos? Ausculto os pulsares do mundo além-humano e é suficiente. Penso nos espíritos, quando vejo um espanta-espíritos. Simples. Evoca-se o invisível e lembro-me: sou um animal.

A acumulação genética de objectos evocativos relacionam-nos com o mundo trans-historicamente, sugerindo a ficção e o delírio hiperestésico como modo afectivo para com a vida. Cristalizam-se as práticas de devoção sustentadas no que fica por ver. Aterragem. Solo. Quer sejam amuletos, objectos de contemplação monumentais ou folclóricos, as práticas de fabulação transcendem e reconfiguram a sociedade dos mortos-vivos. Avatar cuja interface é sua própria reconstrução. Memória. Delírio. O tempo contido em gaze. O coração fica. Com excepção do coração, todos os órgãos internos são removidos.

Os objectos que ficam são extensões e reverberações das almas dos antepassados que voltam e inventam os dias de hoje. Somos animais. Fazem parte de nós. A sociedade da vida monta-se conforme a sociedade da morte e vice-versa, pois o passado é determinado pelo presente, assim como o contrário. Os dois tempos definem-se um ao outro, concluem-se um no outro. Vivemos de mãos dadas, com intenções que desconhecemos. De vez em quando, ouço a tua voz.

Muitos rituais funerários servem as poéticas do símbolo e sua magia, furando o esquema CÉU-TERRA, que é bifurcado e penitencial. Há tantas possibilidades. Não quero um fim assim. Os corpos podem ser adornados, cuidados, as suas decomposições podem ser aceleradas ou mais demoradas, as suas fases podem ser tidas em consideração, os ossos podem ser ornamentados, um novo corpo. E estes gestos são um contínuo contacto com os mortos-vivos. A casa continua em construção. Os enterros criam o mito ou a fabulação. Para onde vão as coisas que desaparecem? A vida que pertence à ausência vem de onde? O inefável que vive em nós. Preservamos o esquecimento. Mas não quero ir visitar-te ao cemitério porque, até chegar ao teu encontro, encontro-me com tantas pessoas desconhecidas... que estão mortas.

Escavo incessantemente e, quando penso que acabou, foi só uma pausa. Procuro compreender. Outra vez. Para quê? O desgosto é cada vez maior. Cada vez mais longe do começo. E não existe o fim. Um novo ontem. Mas o gosto também é cada vez maior. Vou dar mais uma oportunidade. Regras para quê? Forçada a ser humana. Forçada a interpretar. Forçada a acreditar numa nova imagem do ser humano. Eu quero ser um animal, simplesmente. Encontro-me com os meus destroços. Gosto deles. Alimentam-me. Coleciono pequenos resíduos que, de certa forma, funcionam como lembretes. Também somos mistério. Magia. Quando olho muito para estes objectos, encontrados por aí, transformados pelo tempo e outras forças, parecem-me alienígenas, sujeitos de uma outra dimensão. Quantas mãos passaram por eles? Como utilizamos o que está ao nosso redor?

Esquecemos, com uma proximidade distante, o destino de quem encontrará as coisas que deixamos. Não tenho dúvidas. Mentira.

Especulo o valor do símbolo e as suas ressonâncias na vida humana.

Procurando fronteiras entre significados, a interpretação esgota-se e resta a crença. Desmente-a. Ou não. Gosto de não ser completamente céptica. Daqui a nada, retomo a rotina, faço listas de afazeres, anseio, alivio-me. Muitas vezes, negligenciado as exigências do meu corpo. E,assim, cumpro os requisitos biológicos fatídico-depressivos.

Pessoa em camadas, pessoa à procura. Sempre e nunca. Também eu sou cria de um umbigo mágico, e vivo mais um dia. Falo, gesticulo, aprendo o léxico mais apropriado. O meu corpo articula-se consoante a gravidade e mais leis. Algumas criadas por pessoas. Credo. As que não sabem que a desarticulação serve a contemplação. E a contemplação é parte de uma linguagem maior, sem significantes e significados. Apenas, a captação do que é incapturável. A ordem na desordem e vice-versa. Por segundos, ao dissociar-me de códigos pessoais e interpessoais, percebo que não sou só humana, sou fetiche, sujeito a feitiço, corpo atemporal e celeste, composto por imagens, presenças incógnitas e nódoas emocionais. Muitas nódoas. O meu corpo é um simulacro, um objecto-mimético, uma reprodução do que fui e não fui ontem. Eu sou os monumentos que ficam e os mitos que lhes escapam, abandonados pela pressa do indivíduo citadino. Eu sou o indivíduo citadino. Eu sou a pressa.

E será que tudo acaba? Quero ser cremada ou prefiro um enterro? Outra coisa qualquer. Vejo-me a pendurar os meus ossos, que reclamam ser apenas ossos e fundem-se com os galhos de uma árvore ou com as raízes de uma outra. Sabes que amores centenários nos visitam? E cuidam dos lugares sagrados. Sim, uns regam-nos, outros trazem flores, outros nada. Mas todos são o eco permanente, o mensageiro que traz o passado ao presente. Por aqui, tudo é sobre o sabor amargo de uma amêndoa que sabemos que vamos encontrar mas que, no entanto, nos surpreende sempre que encontramos. O encontro é expectável e a sua intensidade nunca o é. O que é a morte? Cantamos os parabéns.

As aranhas compõem os mortos. Delas e deles herdamos intuitivamente o saber, saber que muita fervura transborda a água. E, com cerimónias adequadas, vamos tecendo as poéticas do mundo, modelando objectos e apresentando-os às figuras do porvir, que nos alimentam pela boca. Vêm elas, que nos dão pão, mães-animais, ensinam-nos que nós somos as práticas do cuidado. Nós somos as receitas que nutrem o espírito espiralado e, como as lágrimas salgam o caldo, carregamos o mundo pouco a pouco, amassando a farinha com o sal e a água, fazendo-nos pessoas umas das outras. Vemo-nos umas entre as outras. E, sem truques, aprendemos que a situação é a situação, quando estamos umas nas outras. Que seremos para sempre um ser indefinido que, precocemente, se enjaulou a si e ao seu protagonismo, tentando definir-se exactamente, esqueceu a beleza de não ser pessoa, de ser também o que a inventou e o que a pessoa inventou, as coisas por inventar, a abstração, ser o veículo do êxtase e de outras colheitas.

Colhidos os cacos, fazem-se as casas, mais casas, de onde fugimos para procurarmos, mais vezes, procurarmos mãos que indiquem caminhos, limpem remelas, penteiem cabelos e que reconheçam outras que o façam.

Criam-se contos que nos ensinam a viver, vive-se contos.

E, mesmo que sem vocação para acreditar, dialogamos com o sol e ficam completas as devoções. Cozinhamos. Semeamos. Olhamos de perto as repetições da nossa história e as memórias esculpidas pelo caminho, recordações confundem-se com adivinhações, num tecido comunitário. Nasce a culpa da inaptidão à vida. A perturbação, o caminho para sermos apenas um fragmento, parte do chamamento. A dança. Os tambores contam-nos segredos. Sempre os mesmos. Atingem-me sempre. Porque não nos reconhecemos ao observarmo-nos expostos em vitrines? Talvez saibamos que, no fundo, a identidade não passa de um jogo performático, de um conjunto de poemas que escolhemos como emblemas, das imagens que decidimos colocar na parede e das músicas que decoramos sem querer.

Os sonhos sugerem-nos modos de vermo-nos a nós próprias, pessoas embaladas pelo que existe em seu redor, mas que pensam existir exclusivamente sobre si mesmas. Objectos nómadas. Objectos dúcteis. Elásticas, tomamos os desenhos que permitem um encaixe, o menos doloroso possível. Habitamos conforme o molde. Mas há sempre quem fuja mais a isto e aquilo. Há quem tenha conhecido tais seres desconhecidos. Há quem tenha aprendido a fome e tente ensiná-la. E há quem confunda a fome com gula. Há quem não queira.